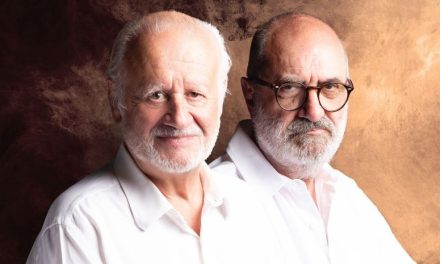

Eva Mir ha escrito y dirigido esta función. La llevan a escena Laura Romero, Pablo Justo, Íñigo Rodríguez-Claro, Aurora García Agud, Sonia Almarcha y Marcos Nadie.

Una función que le plantea al espectador cuestiones como ¿en qué consiste formar parte de una familia? ¿Cómo se debe reaccionar tras la pérdida de un ser querido? ¿Cuál es el destino de los que se quedan cuando las situaciones se ponen difíciles? o ¿Qué ocurre si no se tiene un hogar al que volver cuando no hay calma después de la tormenta?.

-Descríbenos a tu personaje…

Es el padre. Es el cabeza de familia aunque, paradójicamente, la historia arranca en la carnicería con la familia materna trabajando en ella. Y es, precisamente, este negocio, el materno, el que se convierte en un gigante de la industria cárnica. En el inicio de la función vemos una imagen simbólica en la carnicería: al padre no le gusta mancharse las manos. Se considera un hombre hecho a sí mismo. Es alguien que ha alcanzado el éxito, la riqueza y el estatus social a través de su esfuerzo, con sacrificios y tesón, con todo lo que eso implica en su rol de “hombre”.

-¿Qué relación mantiene con sus hijos y con el resto de los personajes de la función?

El padre aspira a que sus hijos sigan el camino de la empresa familiar y que sacrifiquen tanto o más de lo que él sacrificó por el bienestar del linaje. El hecho de que la familia sea dueña de una gran empresa cárnica define también muy bien su carácter esencial: un entorno duro y despiadado.

El padre dice: “una familia es una empresa”. Esa frase caracteriza la relación que mantiene con su hijo y su hija: los ve como herederos de un legado. Sin embargo, deposita especialmente en su hijo la responsabilidad de continuar con el negocio, por el simple hecho de ser varón. La idea de expansión del negocio parece extenderse a la manera en que concibe la evolución de la familia. El dinero es un eje esencial en sus relaciones y también un detonante, como en la parábola del hijo pródigo. El hijo renuncia a la herencia familiar, no la dilapida, pero no significa que su viaje sea menos doloroso. El hijo siente la necesidad de romper la relación con su familia y las consecuencias en su vida al tomar esta decisión son proporcionales a su decisión. Tampoco sabemos si el hijo vuelve buscando exactamente el perdón. Para esto creo que hay que ver la obra y sacar cada uno sus propias conclusiones.

Tal vez si estos personajes tuviesen la inteligencia emocional necesaria para comprender y escuchar a los demás la parábola del hijo pródigo sería bien distinta; pero el suceso desencadénate de la historia está ahí: ¿cómo seguir viviendo después de la muerte repentina de una madre si esa familia no tiene las herramientas para sobrellevar esa pérdida?

-Si tuvieras que contarle brevemente a nuestros lectores lo que nos narra “Pródigo”, ¿qué les dirías?

Es la historia de una familia dueña de una las empresas cárnicas más importantes del país y de cómo se enfrentan a la pérdida de la madre. El público asiste a la historia de esa expansión y de esa ausencia en un entorno capitalista y neoliberal que hace saltar las costuras entre los miembros del clan. Provoca el exilio voluntario del hijo pero tiene diversas repercusiones en todos los miembros de la familia. La historia es una interpretación de la parábola del hijo pródigo, recogida en el Nuevo Testamento, incluida en el Evangelio de Lucas, en nuestros días.

-Se ha comentado sobre “Pródigo” que “se centra en una generación marcada por la incertidumbre y la inmediatez y reflexiona sobre una sociedad cada vez más automatizada y deshumanizada, en la que el anhelo de conexión se traduce en un deseo de ser escuchado.” ¿estás de acuerdo?

Creo que en todas las familias, de todas las generaciones, existen y existirán estos conflictos. Los valores tradicionales, conservadores y económicos que se imponen a las sociedades suelen desembocar en represión, distancia, ira, dolor, incomunicación entre los seres humanos, sean familiares o no.

Este tipo de prácticas no fomentan la apertura emocional, ni la empatía. En un entorno familiar se basan en aguantar, trabajar y sacrificarse por lo material sin pararse a evaluar sus consecuencias. Más que con la automatización o la deshumanización de una generación, creo que tiene que ver con la toxicidad de fundamentar las relaciones en el éxito social y el dinero.

-Según tu opinión, ¿Sobre qué otros temas principales nos habla esta obra?

Uno de los temas principales es, sin duda, la herencia: la tensión de continuidad e interrupción del legado familiar. Y cómo esta cuestión enmarca y afecta las relaciones paterno filiales. Cómo nos hacemos cargo y cuánto nos pesa el legado familiar y de qué forma nos responsabilizamos o no de él. El dinero, el éxito social y el paso del tiempo son temas derivados también de este eje central.

-¿Qué tres frases de tu personaje destacarías?

Una de las que tiene un recorrido que conecta con la historia es “tiene la nariz de su padre”. Es una frase que recoge bien esa idea sobre qué heredamos de nuestros padres. Otra sería la antes mencionada “una familia es una empresa” y la última es algo así como un leitmotiv de la función: “tienes que sé yo uno, dos años”. Es una frase con la que los personajes hacen avanzar el tiempo, cambiando la edad del hijo según avanza la función. Al mismo tiempo que avanzamos esa fórmula dubitativa “tienes qué se yo…” nos hace preguntarnos sobre la fragilidad de los recuerdos y la veracidad de los mismos. ¿Pasó esto así, realmente?.

-Creo que en la función interactuáis con el público muy a menudo. ¿Es así? Háblanos sobre esta faceta de la obra…

El estreno que hicimos del espectáculo fue en formato inmersivo en el TEM de Valencia, con el público siguiendo a los intérpretes por todo el edificio: teatro, hall, bar, baños, calle, pasillos… Esta cuestión creo que ha generado que en la versión italiana hayan quedado muchas de esas dinámicas del dispositivo inicial. Desde la raíz de la creación del espectáculo la reflexión en torno a la relación con el espectador ha estado ahí, así que creo que en la versión para Nave10 los espectadores se sentirán, de una forma u otra, incluidos en el devenir de la acción.

-¿Qué destacarías de la música de Marcos Nadie?

Es un personaje más. Al tener la representación las características propias de una tragedia (contemporánea), el espacio sonoro funciona como un coro. Marcos Nadie funciona como un corifeo que va comentando diferentes momentos de la historia.

-Termina esta frase: “El Teatro le aporta a mi vida…”

El teatro le aporta a mi vida una constante necesidad de ver(me) en el otro. Una necesidad de entender profundamente a las personas con las que trabajo, a los personajes que interpreto y al público que nos observa. Ver la vida y el teatro a través de “el otro” creo que es una de las formas más luminosas de enfrentarnos a las desigualdades y a los conflictos: priorizando la compasión y la humanidad. Creo que todos los grandes conflictos contemporáneos vienen, precisamente, de no ver al otro. Y esto es lo que hacemos al representar ficciones: salir de la asamblea para separarnos de los espectadores y, frente a ellos, representar las posibilidades de la vida humana. Nave 10 Matadero.